協力/OFYさがみ、季子宏之(TEAM BORNEO)

はじめに

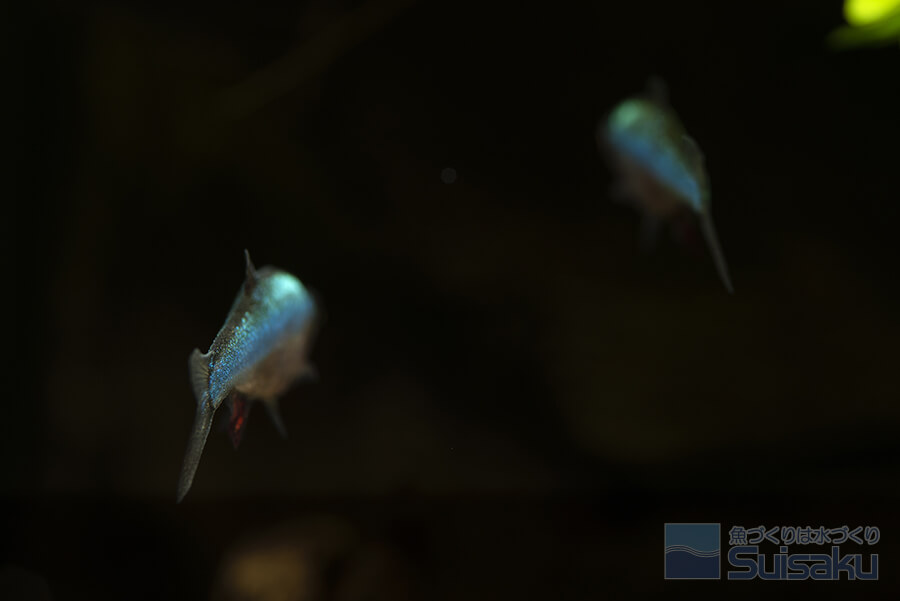

今回紹介するのはラスボラ・アクセルロディ“ネオンブルー”の名称で知られるスンダダニオ属の超小型種です。小型のコイの仲間でネオンテトラやカージナルテトラにも負けないくらいの輝きを放つスンダダニオにフィーチャーしてみましょう。

スンダダニオとは

スンダダニオはインドネシアに分布するSundadanio属に分類される、全長2㎝ほどの超小型のコイの仲間です。かつてはラスボラ(Rasbora)属の魚でラスボラ・アクセルロディ(Rasbora axelrodi)のみが知られていました。ところが1999年にアジアの魚類分類で著名なスイス人の魚類学者コッテラート(Maurice Kottelat)博士らによって新属が設立され、スンダダニオ属に再分類されました。このことは当時の日本のアクアリウム界では大きなトピックではありませんでしたが、コイ科の小型魚を愛好するマニアの間ではちょっとした話題になりましたね。当時でもかなりマイナーな存在であったラスボラ・アクセルロディに「Sunda」というビッグな名称が付けられたのが驚きというか、命名者のこの魚への思い入れのようなものが感じられたからです。コアなマニアは「よくぞ命名してくれた」と思ったものです。Sundadanioのスンダ(Sunda)はアジアのスンダ列島を意味し、この魚が大スンダ列島(スマトラ島、ジャワ島、ボルネオ島、スラウェシ島および周辺の島々を含む名称)に分布することに由来します。ダニオ(Danio)はインドのベンガル地方の言葉で小さなコイの仲間の総称のことで、つまり「大スンダ列島の小さなコイ」という意味ですね。小さい魚なのにかなり壮大な名前ではないですか。

ちなみに種名のアクセルロディはアメリカの熱帯魚専門家の故ハーバート・R・アクセルロッド(Herbert Richard Axelrod)氏に献名されたものです。彼は1952年にペット関連の出版社TFH社を創設しましたが、インターネットがまだなかった時代にはTFH社の雑誌や書籍が世界中の観賞魚愛好家のバイブルとなったのです。カージナルテトラ(Paracheirodon axelrodi)やブラックネオンテトラ(Hyphessobrycon herbertaxelrodi)など様々な観賞魚に彼の名が献名されているように、彼の業績は世界中の観賞魚界に大きな影響を与えました。私もかつてはTFH社の本にだいぶお世話になりましたが、アクセルロディという名でTFH社を連想できる方はそこそこ年季の入った愛好家さんでしょう。多分(笑)

2011年に8種に!

さて1999年当時はラスボラ・アクセルロディ、つまりスンダダニオ・アクセルロディ(Sundadanio axelrodi)のみが知られていたわけですが、アクアリウム界ではいくつか色彩が異なる個体がいることは知られていました。同じアクセルロディでも色の濃さからブルーやグリーン、ディープブルーで分けられ明らかに赤い個体はレッドとされるなどマニア間では区別されていました。

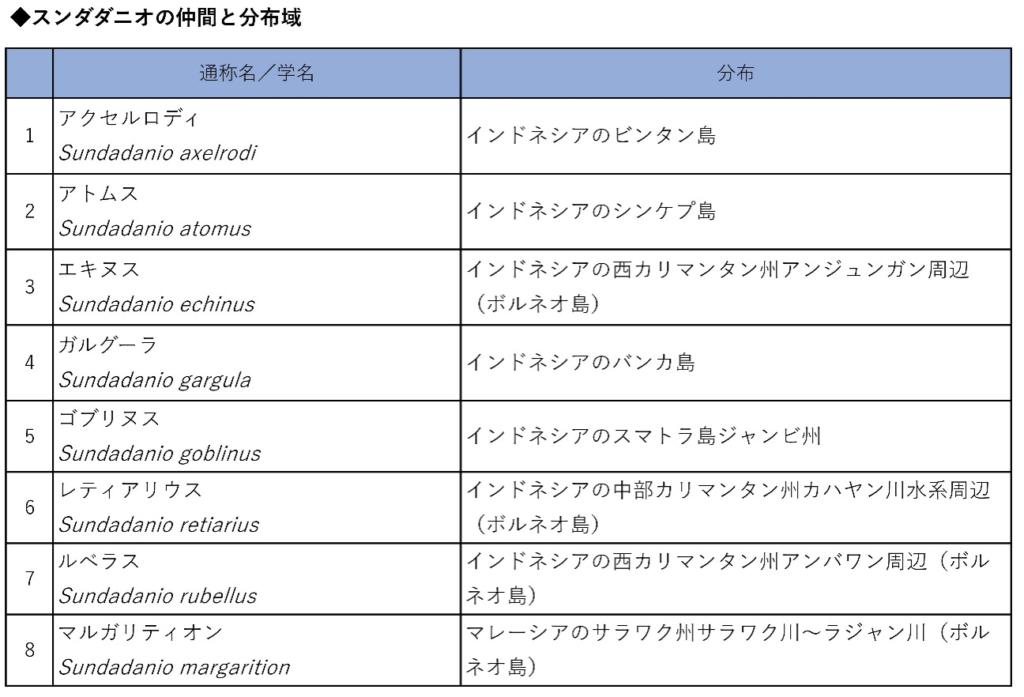

そして2011年、これらの体色の異なる個体を含めた再分類が行われスンダダニオ属は新種を含めて8種で構成されることになったのです。この再分類も先に紹介したコッテラート博士らによって行われました(Kevin W. Conway, Maurice Kottelat, Tan Heok Hui,2011)。この発表は小型美魚マニアにとってはなかなかのインパクトでしたが、逆に同定のハードルが上がることにもなりました。というのもアクセルロディに似ている種がけっこういるからです。例えばガルグーラ(S. gargula)やマルガリティオン(S. margarition)、アトムス(S. atomus)ゴブリヌス(S. goblinus)などがアクセルロディとよく似ているのです。ということは8種のうち5種がよく似た種だということ。う~ん困った。そこで重要となるのが分布域です。というのもスンダダニオ属の8種は現在、分布域が明確に分かれているからです。

アクセルロディなのか?

では巷でアクセルロディの名で流通している個体は本当にアクセルロディなのかということが問題になります。結論から言えば、「う~ん、わかりません」ということです。現在よく流通しているのはラスボラ・アクセルロディ“ネオンブルー”や“ブルー”などの名称でインドネシアから輸入されている個体で、これらは現地で採集されたものだと思われます。年間を通してコンスタントにまとまった数で輸入されることから、生息地はある程度広域で数多くの個体を育む豊かな環境であると推察できます。現状では採集地の詳細がわかっていないのでアクセルロディであると断定はできません。

ここで先の2011年の論文を基にスンダダニオ属の8種について分布域を記した表を作ったので参照してください。アクセルロディの分布はビンタン島となっています。対してよく似たガルグーラはバンカ島、アトムスがシンケプ島、ゴブリヌスがスマトラ島のジャンビ州、マルガリティオンがマレーシアのサラワク州。このなかでマレーシアのサラワク州からは現在、現地採集魚の商業的な輸出は行われていないことからマルガリティオンは観賞魚としての流通はまずないでしょう。

アクセルロディを含む4種で分布域が広そうなのはスマトラ島ジャンビ州に分布するゴブリヌスでしょうか。次いでバンカ島のガルグーラ、ビンタン島のアクセルロディ、そしてシンケプ島のアトムス。同域から継続的にまとまった数が供給できるのかは実際に生息地を見ていないので何とも言えませんが、ジャンビ州などの広域からなら可能なのではと考えられます。また、常に同じ地域の個体が流通するとは限らず時には様々な地域から採集魚が集められて輸出されることもあるでしょう。ということも考えると現状ではアクセルロディ参考種(Sundadanio cf. axelrodi)とするのが妥当でしょうか。現在はラスボラではないので通称名はスンダダニオ“ネオンブルー”などであれば誤解も招かずわかりやすいかもしれません。ここでは略称のネオンブルーで解説します。

アクセルロディ“レッド”の存在

スンダダニオには以前からアクセルロディ“レッド”として知られる個体も存在します。これもかつてアクセルロディのみが種として記載されていた名残でアクセルロディの名が付けられていますが、マニア間では明らかに別種であろうと考えられていました。アクセルロディではないことは明らかなのでスンダダニオ“レッド”などとしたほうがスマートでしょうね。ここではレッドとして解説します。

レッドに特徴的なのは体の赤みと体側に入る細く赤いライン、また成熟した個体では体側の上部にメタリックグリーンの発色が見られます。これらの特徴から2011年に新種記載されたルベラス(S. rubellus)、エキヌス(S. echinus)、レティアリウス(S. retiarius)のいずれかに同定されると考えられます。一般によく流通しているレッドに見られる体側の赤いラインやグリーンの発色を判断材料にすると、近いのはルベラスではないかと思われます。アクセルロディ参考種と同様に現状ではルベラス参考種(Sundadanio cf. rubellus)とするのが妥当でしょう。しかしながら輸入される個体によってはグリーンの発色が目立たないものや体側の赤いラインが短いものもいて、これもアクセルロディと同様に採集地が判明しないと種の同定は難しいと言えます。上記3種とは異なる種の可能性もありますし。ここでは私が2012年に入手したレッドと2023年に入手したものを掲載していますが、見比べてみると同一種かどうかはわかりませんね。

生態

スンダダニオの仲間はかなり臆病な性質です。水槽の前に立ったり驚かせたりすると群れで懸命に逃げる様子が見られますが、おそらく現地でも同様に集団で行動しつつ捕食者から逃げながら生活しているのでしょう。しかし単に臆病かというとそうでもなく、水槽内の環境に馴染むと狭い範囲ですが緩やかなテリトリーというか自分のいるポジションを確保しつつ近寄ってきた個体に対してヒレを広げて追い払う様子が見られます。飼育数が多いといたるところでこの行動が見られますが、飼育数が少ない時は強い個体がかなり激しく他の個体を追い払う様子が見られます。しかし他の個体を追い払いはしますが傷付けることはまずありません。このような行動はオスに顕著ですね。他の個体を威嚇しながらも群れで行動するというのがスンダダニオの生態と言え、小さいのに時折見せるオラオラな様子は見ていて飽きません。飼育の際はぜひ5匹以上で飼育して群れでの行動を楽しんでみましょう。

雌雄差

ネオンブルーのオスはしりビレが大きくはっきりと赤黒く色付き、腹部も赤みがかるのが特徴です。対してメスはしりビレがやや小さく色付きはしますが控えめで、ほとんど色付かない個体もいます。若い個体ではしりビレの発達や発色などが不十分で性差は明確ではありません。

生息地の様子

スンダダニオの生息地はピートスワンプと呼ばれる泥炭沼沢地や森林内を流れる小河川などで、ブラックウォーターやブラウンウォーターに生息していることが多いようです。今回インドネシアをメインの活動の場としているフィッシュハンターであるTEAM BORNEO(チームボルネオ)の季子宏之氏に、バンカ島のスンダダニオの生息地の写真をお借りし現地の様子もお聞きすることができましたのでここで紹介します。

バンカ島というとガルグーラの分布地ですね。バンカ島北部の生息地ではリコリスグーラミィのジュリナエ種(Parosphromenus juelinae)も生息しているそうで、生息河川の水質データはpHが4.8。pH値がだいぶ低いですがこれはインドネシアのピートスワンプでは普通の値です。水の硬度はGH0-1、KH0-1、導電率は0マイクロジーメンスと計測できない値だそうですから、かなり清浄な水であると言うことができます。この水質を考慮して飼育することがスンダダニオを長期飼育するうえでのポイントになります。生息河川は緩やかな流れのある小河川で、場所によってはクリプトコリネ・ロンギカウダ(Cryptocoryne longicauda)などのサトイモ科の水草が密生しているそう。クリプトコリネは水が清浄なエリアにしか生えず、開発工事などで水が汚れるとすぐに姿を消してしまう水草です。スンダダニオはそのような水がきれいな場所に生息しているのですね。

流通と入手

現在入手できるのはネオンブルーとレッドですが、前者のほうが流通量は多く年間を通して入手しやすいと言えます。いずれも現地で採集されたワイルド個体でレッドは少々やせた個体が多いようにも感じますが、ネオンブルーは状態がよい個体が出回っていると思います。30年以上前のスンダダニオの輸入状態を知る者からすると隔世の感があります。かつては流通量自体が少ないこともありましたが、やせていたり病気に感染していたりするなど輸入状態が悪い個体が多く、やっと入手しても立て直す間もなく星になってしまうことも多いかなりの難物でもありました。当時から比べると採集から輸入までの管理がかなり改善されたようで、特にネオンブルーはやせていない状態のよい個体が入手できるようになったのはうれしい限りです。それでもデリケートな魚であることには変りなく、ショップで雑に扱われてしまうと調子を崩すことが多いので購入の際はよく個体を観察することも大切です。「ヒレをピンと張ってきびきびと泳いでいる」「体表の色艶がよい」「他の個体を追い払っている」といった個体であれば状態がよいはずです。前回紹介したチョコレートグーラミィ同様、何よりも状態のよい個体の入手が大切ですから個体選びをしっかり行いましょう。

ちなみにネオンブルーとレッド以外の種に関しては、入手は難しいのが現状です。2000年代初頭には「ラスボラ・アクセルロディ・ブラック」の名で流通した個体がいました。アクセルロディのようなカラーパターンで体側中央に赤いラインが入る個体でしたが、今は見ることができなくなっています。このような個体も輸入されるようになればスンダダニオはもっと魅力的なグループになるでしょう。そして願わくは採集地などのロカリティがはっきりした個体が入手できるようになれば、趣味としてもっと楽しいものになると思うのは私だけでしょうか? これは私見ですが広大な大スンダ列島にはまだまだ未知のスンダダニオがいるはずです。今後の新種登場にも期待したいところですね。

飼育のポイント

「臆病」「デリケート」など飼育するうえではちょっとネガティブなワードが並んでしまいましたが、状態のよい個体を入手できれば思ったほど飼育に苦労することはありません。飼育のポイントを押さえて鮮やかなネオンブルーの輝きを引き出してみましょう。

◆ネオンブルーの飼育例

今回30㎝のキューブ水槽を使って15匹のネオンブルーを泳がせています。ミクロソルム“ウェイビーリーフ”をたっぷり用いて、驚いたら背後のスペースに逃げられるようなレイアウトを施しストレスを軽減させるように配慮しました。底床にはソイルを使いpH値が5前後になるように調整しています。東南アジアの小川の水中を想像して水底には落ち葉を敷き詰めています。これは日本の渓流で採集してきたものを煮沸消毒してから使用しています。実はここに泳いでいるネオンブルーは本コラムの第4回にてチョコレートグーラミィやボララス・ブリジッタエと同居していた個体です。ネオンブルーを襲わない魚であれば問題なく混泳も楽しめますよ。

■水槽データ

水槽:幅30㎝キューブ水槽

フィルター:外部式フィルター

ろ材:ウールマット+ソイル系

底床:ソイル系

照明:ライトアップ 300 ホワイト(タイマーを使って明るさを70%にし1日約6時間点灯)

タイマー:LEDスマートタイマー

エアレーション:水心SSPP-3Sを使って終日エアレーション

水温:26℃

餌:朝に顆粒タイプまたはフレークフード、夜にブラインシュリンプ幼生、冷凍ミジンコを時々

飼育生物:スンダダニオ“ネオンブルー”(15匹)、レピドセファリクティスの一種(1匹)

水草:ミクロソルム“ウェイビーリーフ”

●水槽

ネオンブルーは全長2㎝ほどの超小型種です。緩やかなテリトリーを持ちつつも集団で生活するという生態を持つので、5匹以上のまとまった数で飼育するのがおすすめ。またこの仲間は口の先がデリケートで狭い水槽で飼育すると驚いて逃げる時などにガラス面に口先をこすり付け表皮がめくれてしまうことがあります。購入時や魚を移動する際に、一時的にプラケースなどの小さな容器に入れた場合にも口先が傷付くことがありますね。しばらくすれば自然治癒しますが、そこから細菌感染する可能性もあるので要注意です。このようなことからも超小型種であってもできるだけ大きな水槽での飼育が望ましいと言えます。今回の飼育例では30㎝のキューブ水槽を使用していますが、幅30㎝が最低ラインだと感じます。10匹以上を飼育するなら幅45㎝以上の水槽を使用すると、口を傷付ける事故も少なく魚へのストレスも軽減できるでしょう。

●水質

先にも書いたように生息地ではpH5以下の水がきれいな軟水に生息しています。実際の飼育では水が清浄でうまく環境に順応してくれれば、中性付近でも元気な姿を見せてくれます。とはいっても長期飼育を目指すならpH5前後~6.5くらいの軟水を維持したほうがいいでしょう。そのため水質をアルカリ性にする石や水槽用アクセサリなどは使用を避けます。いったん水槽内の環境に順応してくれれば意外にも丈夫な魚だと感じるはずです。

●フィルター(ろ過)

フィルターは水槽のサイズに合ったものであればどんなタイプも使用できます。緩やかな流れがあると流れに向かって小気味よく泳ぐ様子が見られます。内部式の「水作スペースパワーフィットプラス」シリーズ、「水心シリーズ」などのエアポンプで作動する底面式の「水作ボトムフィルター」シリーズ、水槽のガラス面に張り付けて使用する「水作パネルフィルター」などは緩やかな水流が作りやすいのでおすすめです。

●ろ材

水質をアルカリ性にするものはNG。水質に影響を与えないものや弱酸性にするものを使用します。

●底砂

軟水の水質を作りやすいのはソイル系の底砂ですが、水質に影響を与えないものであれば砂利系の底砂も使用可能です。

●水温

25~26℃を維持します。高温が続くのはよくないため夏場はエアコンや「ミニクールファン USBstyle」などの水槽用の冷却ファンを使用して水温を下げるようにしましょう。

●照明

ネオンブルーの観察や水草の育成のためにも照明は必要です。ネオンブルーの体表は照明の当たる角度によってグリーンやブルーに輝きます。水槽のライトを消して室内照明で観察するとまた違った体色を楽しむことができます。今回の飼育例ではライトの明るさを調整できるタイマー「LEDスマートタイマー」を使用して1日6時間照射し、また明るさを70%に設定してやや薄暗い環境にしています。これは薄暗い環境であるとネオンブルーが落ち着きやすいという個人的な思い込みによるものですが、実際によい感じで飼育できています。また光が強いとコケが発生しやすくなるので、その発生を予防する目的もあります。

●餌

ネオンブルーは人工飼料や生餌などを食べてくれますが選り好みは強いほうで、人工飼料ではフレークを細かくしたものやメダカの餌など粒が小さく柔らかいものを好みます。浮上しているものも食べますがあまり積極的ではなく、ゆっくり沈むようなタイプのものが食べやすいようです。硬い餌は口にしても吐き出して食べないことのほうが多いですね。冷凍飼料はブラインシュリンプ幼生やミジンコなどの小さいものは食べてくれます。特に好みなのは、ふ化したブラインシュリンプ幼生でこれは積極的に食べてくれます。ちなみにネオンブルーに比べるとレッドは意外にも大食漢で、水面に浮いている人工飼料も積極的に食べる様子が観察できます。

給餌の注意点ですが水槽導入初期は好みの餌がわからずに食べ残しが多くなり水質の悪化から病気を招くこともあるため、早めによく食べる餌を見付けることがポイントになります。そこで水槽導入初期は個体の状態を上げるためにもブラインシュリンプ幼生をメインで与え、状態が上がってきたら人工飼料も与えて好みの餌を探るのがいいでしょう。また水底に落ちた餌はまず食べないので、すぐに残り餌を処理してくれるような生物を同居させます。おすすめはクーリーローチなどの小型で温和な熱帯ドジョウやエビなどです。ただし残り餌だけではエサ不足になることがあるので、これらの生き物にもしっかり目配りして沈下性の飼料など適度に餌を与えることも忘れないようにしてください。なお今回の飼育例では掃除役に熱帯性の小型のドジョウであるレピドセファリクティスの一種(Lepidocephalichthyssp.)を同居させています。お互いに無関心なので問題なく同居できています。

●水槽内のレイアウト

水草との相性がいいので適度に水草を配置し、遊泳スペースを確保してあげましょう。臆病なため隠れられる場所があったほうがいいと思います。隠れ場所のないオープンなレイアウトではネオンブルーが落ち着かないことがあります。水草の陰などの暗所をバックにネオンブルーを見るとこれもまた一興ですよ。また、現地を意識するならクリプトコリネをたっぷりと配置し、その周りをネオンブルーが遊ぶように泳ぐ光景などが再現できたらおもしろいですね。もっともクリプトコリネをしっかりと栽培できるテクニックも必要となりますが。

●他魚との混泳

スンダダニオを攻撃しない魚であれば問題なく混泳できます。前回のチョコレートグーラミィとの混泳ではネオンブルーよりも小ぶりなボララス・ブリジッタエを同居させていましたが、ネオンブルーが時折ボララスを追い払う様子を見せました。しかし攻撃してダメージを追わせるようなことはないため、スンダダニオよりも小型の魚と混泳させても大丈夫です。

混泳に向く魚

・メダカの仲間:ランプアイやオリジアスなどの小型種

・小型のカラシン:ネオンテトラなどの小型種

・小型のコイ:エスペイやボララスなどの小型種

・小型シクリッド:小型水槽ではスンダダニオにとってストレスになる場合もあるため大きめの水槽で様子を見て

・アナバンティッド:リコリスグーラミィやピグミーグーラミィなどの小型種なら可能

・温和なナマズ:オトシンクルスやコリドラスなどの小型種

・ドジョウ:クーリーローチなどの温和な種

・エビなどの小型甲殻類:ヤマトヌマエビやミナミヌマエビなどの小型種

●日常の管理

超小型種なので本種をメインで飼育している環境であればそうそう水を汚すことはありませんが、それでも長期間換水を怠っていると突然調子を崩すこともあります。そこでガラス面に付いたコケを除去するついでなどに底床の掃除も兼ねて換水をするといいでしょう。その際にはメンテナンスグッズを使えば快適に掃除・換水ができます。換水用の水はpH降下剤などで調整したものを使用すれば問題ありません。

●病気について

病気が発生しやすいのは購入直後や病気を持っている魚を導入した際に感染するケースです。先にも書いた通り近年は輸入状態のよい個体が多く流通しているので購入後のトラブルは少なくなっていますが、輸入直後の個体は状態がよさそうに見えても細菌に感染している場合があります。水槽導入後にヒレを閉じて泳いでいたり、体表やヒレにコショウのような白い点が現れたりしたら細菌や寄生虫の感染が疑われますので魚病薬を使用して薬浴します。また、購入後は症状が出ていない場合でもすぐにメインの水槽に導入せずに検疫をするために他の水槽で薬浴するのも方法です。この際水槽内には底砂や水草などは入れず餌を与えながら管理します。ここで1週間ほど様子を見て病気が出なければメインの水槽に移すと万全です。スンダダニオを飼育している水槽に新たに購入した魚を導入する際にもこの方法で検疫すると病気を持ち込む確率が低くなりトラブルを未然に防ぐことにもなります。

●繁殖の可能性

ネオンブルーの繁殖については聞いたことがないため、なかなかにハードルは高いと思います。私の所では雌雄と思われる2匹が水草の陰で連れだって行動している様子が見られたので、「もしや産卵か」と心を躍らせましたが、その後はそのような行動は見ていません。水草をたっぷりと植えた環境のよい水槽で本種のみで飼育していれば、いつの間にか繁殖していることがあるかもしれません。まずは状態よく飼育してしっかりと成魚を育てることが重要ですね。

●おわりに

メタリックなブルーグリーンの体に赤黒いしりビを持つネオンブルーは一度見たら忘れられない美しい魚です。その美しさはコイ科の小型種の中ではトップクラス。まだまだポピュラー種と呼ぶほど認知度は高くはありませんがステップアップしてみたいアクアリストにはおすすめの魚です。じっくり飼育してその美しさを引き出し、この魚の魅力をぜひ味わってみてください。では、また!